アパートローンが通らない時代に突入した理由

かつて「サラリーマン大家」と呼ばれる不動産投資ブームがありました。

本業の収入が安定している会社員であれば、属性の良さを評価され、フルローンで投資用アパート・マンションが買えてしまう時代。

銀行も競ってアパートローンを貸し出し、投資人口が一気に増加しました。

しかし、その時代はすでに終焉を迎えています。きっかけとなったのは、2018年ごろに表面化したスルガ銀行の不正融資問題です。

自己資金ゼロでフルローンを通したり、書類を改ざんしてでも融資を実行したりといった慣習が社会問題化し、金融庁がアパートローンの審査体制を厳しく見直すよう指導を出しました。

以降、多くの金融機関でアパートローンの審査基準が大幅に強化されました。

具体的には、以下のような傾向が強まっています。

・「属性評価」だけでなく、「収益評価(事業性)」を重視

・ 賃貸経営の経験や、今後の運営計画をチェックされる

・修繕計画や空室リスクへの対処力など“事業者”としての力量が求められる

つまり、かつてのように「副業」「不労所得」として気軽に始められる時代ではなくなり、不動産投資=経営者視点が必須の事業として認識されるようになったのです。

さらに最近では、銀行が融資を控える要因として「物件評価の低下」や「地銀・信金の貸出余力の変化」もあります。

収益還元法による物件評価が厳しくなり、特に築年数の古い中古物件では担保評価<購入価格となりがちです。

この場合、自己資金を入れない限り融資額が届かず、結果としてローンが通らないというケースが後を絶ちません。

また、担当者によってはアパートローンに関する知識や柔軟な提案力が乏しく、「定型的な回答」で融資を断られてしまうことも。

これは裏を返せば、「提案の仕方次第で融資可否が変わる」余地があるということでもあります。

アパートローンが厳しくなったのは事実ですが、すべてが閉ざされているわけではありません。

“正しい戦略”と“交渉力”を持って臨めば、今でもローンを引くことは可能です。その鍵となるのが、次に解説する「融資の見えない壁」と、それを乗り越えるための具体的な手法です。

表に出ない“融資の壁”とは?法定耐用年数と返済年数の関係

アパートローンを検討する際に、ほとんどの人が最初にぶつかるのが「返済期間の壁」です。

とくに中古のアパートやマンションを購入しようとした場合、「想定よりも短い返済期間しか認められない」と金融機関から言われ、資金計画が崩れてしまうことがよくあります。

この原因は、建物の「法定耐用年数」にあります。

法定耐用年数とは、税法上で定められている建物の“寿命”であり、銀行がローンの返済期間を設定するうえで、基準のひとつとして強く意識されているものです。

主な構造ごとの耐用年数は以下のとおりです。

・木造:22年

・軽量鉄骨(S造):34年

・RC造(鉄筋コンクリート):47年

たとえば、築25年の木造アパートを購入する場合、法定耐用年数をすでに超えているため、ローンの返済期間を長く取ることができません。

銀行によっては「残存耐用年数」で見るケースや「耐用年数の1.5倍までOK」といった基準もありますが、いずれにしても30年・35年といった長期ローンは難しくなります。

これが何を意味するかというと、

キャッシュフローが成り立たないという問題です。

例えば、築古アパートをフルローンで購入し、返済期間を15年に設定したとします。

すると、毎月の元本返済額が大きくなりすぎ、家賃収入から返済を差し引いた後にほとんど利益が残らない、あるいは赤字になってしまうことが珍しくありません。

多くの中古物件が市場に出回っていますが、その中には「耐用年数内でローンを組んでもキャッシュフローが黒字にならない=投資として成立しない」物件も多く存在します。にもかかわらず、売買仲介業者や物件広告では、その点が説明されないまま販売されているケースが大半です。

つまり、「利回り10%以上」「満室想定家賃〇〇万円」といった甘い数字の裏側には、“融資が通っても成立しない”落とし穴が潜んでいるのです。

そして、こうした現実を金融機関側が丁寧に説明してくれるとは限りません。

むしろ、「この物件ではローンが付きません」と端的に断られるだけで、なぜダメなのか、どうすれば良いのかといった代替案や構造的な理由を教えてもらえないことが多いのです。

この融資の壁をどう乗り越えるか? それには“テクニカルな組み立て”が必要になります。

次章では、その突破口として注目されている【分割借入】の考え方について詳しく解説します。

分割借入という裏技 土地と建物を分けて考える

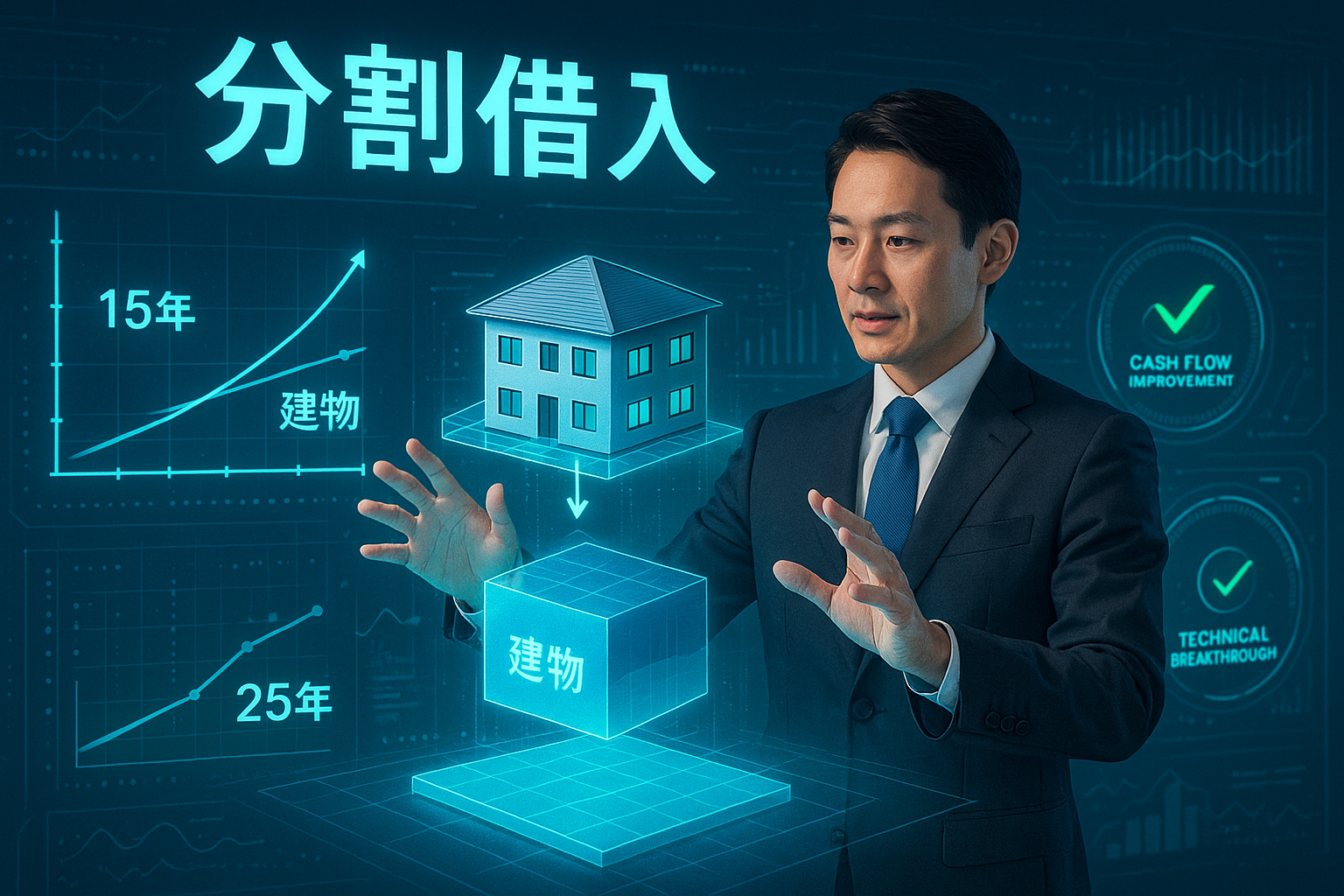

融資期間の壁に直面したとき、選択肢として浮上するのが「分割借入」というテクニックです。

これは物件全体の借入を、土地と建物に分けてそれぞれ別の融資条件で組み立てるという方法。

一般にはあまり知られておらず、銀行側からも積極的に提案されることは少ない“裏技的手法”です。

この方法のキモは、土地は法定耐用年数に縛られないという点にあります。

建物はその構造に応じて耐用年数があり、返済期間もそれに制限されますが、土地には耐用年数が存在しないため、評価次第では長期間のローンが可能になります。

例えば建物部分は15年返済、土地部分は25年返済といった案件設計です。

このように分けて借入することで、全体の返済額を抑えることができ、キャッシュフローの改善につながるケースがあります。

特に「築古で耐用年数が残っていないけれど、土地の価値がある物件」などでは非常に有効です。

・・・ただし、いくつかの注意点があります。

土地と建物の価格評価が明確であること

売買契約書に明示されていない場合、銀行が土地と建物の金額を再評価する必要があるため、交渉と調整に時間がかかります。

金融機関側の理解と柔軟性が必要

銀行によっては、「一体型でしか融資しない」と方針が決まっている場合もあり、分割借入自体を受け付けないこともあります。

借入が2本立てになることで、登記・契約の手間や費用が増える可能性がある

融資契約書や抵当権設定もそれぞれに必要なため、実務上の処理を担ってくれる専門家(司法書士や金融コンサル)の伴走があると安心です。

このように、分割借入は「万能な解決策」ではありませんが、通常では通らない案件を通す“突破口”となる可能性を秘めている手法です。特に、土地評価がしっかりしているエリアや、銀行との信頼関係がある場合には選択肢として検討する価値があります。

ポイントは、“どうやって話を持っていくか”です。銀行担当者が若手であったり、経験が浅い場合、このようなテクニックを知らないことも多く、「できません」と早々に断られてしまうことも少なくありません。

だからこそ、事前にロジックを組み立て、「なぜこのスキームが可能なのか」「リスクはどこにあり、どう管理するのか」を説明できる資料と準備が重要になります。

次章では、この分割借入とも組み合わせ可能な、さらに高度な融資戦略「テールヘビー型」の考え方を解説していきます。

テールヘビー型ローン 一括返済を戦略的に使う

アパートローンの設計で「もう一段、工夫できないか?」と考えたときに出てくるのが、“テールヘビー型”ローンという戦略です。これは、返済期間の後半に元本返済を集中させるようなローンの設計手法。簡単に言えば、「最終返済日にまとまった額を一括で返す」ことを前提に、前半のキャッシュフローを軽くするやり方です。

たとえば、耐用年数ギリギリの15年返済であっても、1〜14年目までは金利中心の返済に抑え、最終15年目に元本の大半を返済するという形を取れば、月々の返済額を大幅に軽くすることが可能です。

この手法は、特に「今はキャッシュを残したい」「再投資に資金を回したい」「将来売却して返済する予定がある」といった戦略的な不動産投資家に向いています。

・・・ただし、注意点もあります。

一括返済額を用意できる見通しがあるか?

たとえば土地の売却益で返す、長期で再融資を受け直す(借り換え)といった出口戦略が必要です。これが見込めないと、最終返済期に「詰む」可能性があります。

最終返済時に再審査が必要になるケースも

銀行によっては一括返済期日に再融資の審査を行うルールを設けているため、その時点での信用格付や金利状況、物件評価が大きく影響します。今よりも状況が悪化していた場合、思ったような融資が受けられず、詰められてしまうリスクもあります。

金融機関の理解と許容が前提

このローン設計を受け入れてくれる金融機関は限られています。多くの行員は前例がないと消極的な態度を取りがちです。だからこそ、専門的な知見と交渉力が求められます。

また、テールヘビー型は通常の元利均等返済とは異なり、資金計画が複雑になるため、しっかりとしたキャッシュフローモデルの構築が不可欠です。

どのタイミングで収支がプラスに転じるのか?いつ手残りが出るのか?どこで資金が逼迫するのか?これを数字で明示できなければ、銀行も首を縦には振りません。

とはいえ、このスキームをうまく活用すれば、「融資期間が短いから買えない」とあきらめていた物件でも、投資対象として成立する可能性が広がります。

つまり、“返済の重心を後ろにずらす”ことで、前半戦の経営自由度を確保する。この考え方を知っているだけでも、不動産投資の選択肢は大きく変わるのです。

次章では、そもそもアパートローンがなぜ厳しくなったのか?という背景と、現在の市場における「借りられる人/借りられない人」の違いについて掘り下げていきます。

“投資”から“経営”へ アパートローンの審査基準の変化

かつて「サラリーマン大家」と呼ばれる言葉が広がり、多くの会社員が副業感覚でアパート経営に乗り出していた時代がありました。

金融機関も「属性(年収や勤務先)」が良ければ、フルローンを出すことも珍しくありませんでした。しかし現在、その時代は完全に終焉を迎えています。

背景にあるのは、スルガ銀行による不適切融資問題やレオパレス・かぼちゃの馬車問題など、投資用不動産に関する一連の社会問題です。これをきっかけに金融庁はアパートローンの監督を強化し、各金融機関も審査基準を大幅に見直しました。

現在のアパートローンでは、単に「年収が高い」や「大企業勤務」といった個人属性では、もはや通用しません。今、審査で問われているのは、不動産事業者としての“経営力”です。

チェックされるポイントは以下の通りです

・本業収入で赤字補填が可能か(返済原資の複線化)

・空室や滞納、老朽化リスクに対する備え(管理会社との連携)

・長期保有に向けた修繕計画や入居者ターゲットの明確化

・経費・税務処理の整合性(法人化の是非も含めた視点)

つまり、もはや不動産投資は「不労所得」ではなく「立派な事業」なのです。

この変化を理解せず、以前の感覚で融資を申し込んでも、金融機関からは冷たくあしらわれてしまいます。

「この人は本気で事業として取り組んでいるのか?」という視点で、事業計画書やキャッシュフロー予測、管理体制の整備などが求められています。

逆にいえば、そこを押さえていれば道は開けます。銀行に対しても「しっかり経営しています」というスタンスを見せることで、他の申込者との差別化が可能です。

そして、そこには“交渉力”や“ロジックの構築”が重要になってくる。

金融機関側が言いにくいこと、出し渋る部分、言葉にはしないが“見ている点”を理解した上で、先回りして提示できるかが勝負を分けるのです。

アパート経営を単なる「副収入」と捉える時代は終わり、これからは「数字で語れる事業者」が評価される時代です。その転換を理解し、戦略的に融資を組み立てる力が、不動産経営の未来を左右すると言っても過言ではありません。

まとめ:不動産投資の成功は“融資戦略”が握る

アパートローンは、ただの資金調達手段ではありません。それは、投資の成否を分ける“戦略”そのものです。

本コラムでは、アパートローンにおけるテクニカルな融資戦術を5つの視点から掘り下げてきました。

表面的な金利や融資額にばかり目を奪われていると、気づかぬうちに将来のキャッシュフローを圧迫し、取り返しのつかない事態を招きかねません。

実際、こんなご相談を受けることが増えています。

・築年数の制限で思うような返済期間が取れず、毎月の返済が苦しい

・「フルローンOK」の物件を買ったものの、手残りがほとんどない

・管理費・修繕費の見積もりが甘く、想定以上に赤字が膨らんだ

これらはすべて、購入前の段階で“融資戦略”を軽視した結果です。

銀行任せ、営業トーク任せのまま物件を購入してしまったことで、後から苦しい経営を強いられるケースが後を絶ちません。

大切なのは、「この物件に、どんな融資を組み合わせれば成立するか?」という視点で考えること。そして、金融機関が口にしない評価ポイントや交渉の余地を見極めて、適切に仕組みを構築することです。

つまり、数字と融資に強い“経営者の視点”が求められているのです。

もし今、以下のようなお悩みをお持ちでしたら、それはまさに“融資設計の見直しタイミング”かもしれません。

- 既にローンを組んでいるが、手残りが少なくて将来が不安

- 金融機関の審査が通らず、投資そのものをあきらめかけている

- これからアパート経営を始めたいが、何から考えれば良いかわからない

当社では、銀行出身者で構成されたチームが、実行可能な融資戦略と経営計画を“数字で”一緒に構築いたします。

物件選びからローンの設計、銀行との交渉まで、第三者だからこそできる支援があります。

不動産経営を「失敗しない投資」に変えるために、まずはお気軽にご相談ください。

あなたのキャッシュフローを守る、“融資設計の視点”から伴走します。

外部CFO | LIFE CREATE サービス内容についてはこちらをご覧ください。

コメント